Одним из особенностей ЮАН является её экспансивный рост, в результате чего наряду с распространением опухоли в соседние с носоглоткой анатомические структуры она может проникнуть и во внутрь черепа. Интракраниально, опухоль может проникнуть как через расширенное круглое отверстие (или через деструктированное тело клиновидной кости), так и через деструктированную верхнюю стенку клиновидной пазухи. В этой связи знание соотношений между опухолью и уязвимыми анатомическими структурами внутренней поверхности основания черепа или структурами головного мозга имеет существенное значение, как при распознавании заболевания, так и определении тактики хирургического вмешательства у больных.

Интракраниальное распространение ЮАН, составляет от 17 до 36% всех больных с данной патологией [1,2,8,13,14,17,19] и представляют ещё больше угрозы для жизни больного, чем опухоль распространяющаяся на основание черепа.

Попытки применения традиционных хирургических методов, либо завершались субтотальной резекцией опухоли, либо приводили к смертности больных [15-17,21,24]. Это послужило внедрению лучевой и/или лекарственной терапии в практику лечения больных с данной патологией, которые зачастую оказывали лишь паллиативный эффект.

Несмотря на успешное применение комбинированной операций [9,18,23], и/или операции по Fisch [7,8,10-13,15,21], они в то же время имеют ряд недостатков. Так, учитывая экстрадуральное распространение, большинства ЮАН [10,13,17-19,22-24], комбинированная операция, включающая в себе вскрытие субарахноидального пространства, не может быть оправдана во всех случаях.

На наш взгляд, показанием к применению данной операции могутт служить трансдуральное распространение ЮАН (проникновение опухоли в субарахноидальное пространство) и/или распространение опухоли на кавернозный синус, что встречается весьма редко. В отличие от комбинированной операции, операция по Fisch, осуществляется без вскрытия субарахноидального пространства и, несомненно, оправдана при интракраниальном и экстрадуральном распространение опухоли. Между тем операция с применением данного доступа, хоть и обеспечивает радикальное удаление большинства интракраниально распространенных ЮАН, она в то же время технически трудновыполнима. Вместе с тем после проведения операции по Fisch, у больных возникает кондуктивная глухота (в результате проведения плановой расширенной мастоидэктомии), что снижает её достоинство, когда речь идет об удалении ангиофибромы, являющейся доброкачественной опухолью.

Методика операции – удаление интракраниально распространенных ЮАН

В зависимости от направления роста интракраниального отростка опухоли(по отношению к кавернозному синусу) нами разработана комбинированная операция, включающая в себе микрохирургическую операцию на основание черепа, осуществляемая доступом через подвисочную ямку (интракраниально – и экстрадуральный доступ), и, ринохирургическую операцию – путем модифицированной операции по Муру и/или операции Midfacial degloving.

Алгоритмы основных этапов комбинированной операции:

- проведение дугообразного разреза на коже, проходящего в височной и околоушной области;

- обнажение переднего края околоушно-жевательной области;

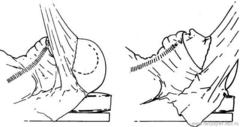

- смещение вниз скуловой дуги и височной мышцы;

- рассечение средней артерии твердой мозговой оболочки (ТМО) и нижнечелюстной ветви тройничного нерва;

- смещение вниз головки нижней челюсти;

- резекция крыловидных отростков клиновидной кости;

- рассечение верхнечелюстной ветви тройничного нерва;

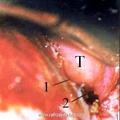

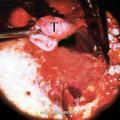

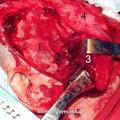

- обнажение подвисочной ямки с последующей резекцией костного остова дна средней черепной ямки с последующей отсепаровкой опухоли от твердой мозговой оболочки;

- выполнение ринохирургического этапа операции - полное удаление опухоли;

- облитерация операционной раны на основании черепа мобилизованной височной мышцей;

- фиксирование скуловой дуги на прежнем месте после удаления опухоли;

- тампонада (по Микуличу) послеоперационной полости со стороны лицевой раны.

При удалении некоторых интракраниально - и параселлярно распространяющейся ЮАН, из-за опасности повреждения интракавернозного сегмента (сифона) внутренней сонной артерии (ВСА) или её кавернозного разветвления, нередко производится баллонная окклюзия сифона артерии, которая сама по себе представляет угрозу нарушения кровообращения в полушарии мозга (на стороне вмешательства).

Постоянная баллонная окклюзия ВСА, посредством съемных баллонов – это эффективная техническая процедура, нацеленная на полную облитерацию экстрадуральной части ВСА при удалении обширно распространенных опухолей основания черепа, находящихся в интимной связи со стенкой ВСА – и / или кровоснабжающимися её ветвями: сонно-барабанной ветвью (r. caroticotympanicus) и ветвью ТМО (r.cavernosus).

Прежде чем затронуть вопросы окклюзии ВСА необходимо обратить внимание на некоторые особенности формы роста опухоли, которые в определенной степени предопределяют суть данного вмешательства.

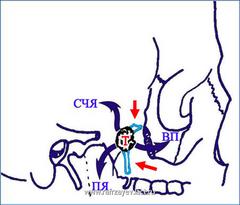

Направления роста ЮАН (в боковой проекции) после вторжения её в крыловидно-нёбную ямку

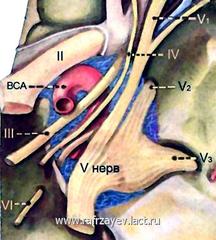

Топографо-анатомическое соотношение анатомических структур параселлярной области: кавернозного синуса, ВСА и ряд черепных нервов - глазодвигательного (III), блокового (IV), отводящего (VI) нервов и глазничной ветви тройничного нерва (V1)

Кавернозный синус (КС) является одним из пазух ТМО представляющий собой венозные каналы, залегающие в дубликатуре ТМО. Стенки синуса состоят в соприкосновении с внутренней поверхностью костей мозгового черепа (средней черепной ямки – тело большого крыла клиновидной кости). Стенки синуса плотны, туго натянуты. При ранении возникает трудно-останавливающее кровотечение. КС находится по бокам sella turcia у края больших крыльев клиновидной кости. В его верхней и латеральной стенках проходят [в верхней: нерв, двигающий глазной яблоко (n. oculomotorius) и блоковый нерв (n. trochlearis); в латеральной: I ветвь тройничного нерва – глазничный нерв (n. ophtalmicus)]. Через синус проходит ВСА, окруженная симпатическим нервным сплетением и нерв, отводящий глаз (n. abducens), лежащий в синусе латеральнее ВСА.

Все перечисленные анатомические структуры могут находистья в непосредственной близости с интракраниальным отростком опухоли при параселлярном её распространении.

Неадекватное хирургическое вмешательство при этом может создать реальную угрозу повреждения жизненно важных структурвнутри черепа.

Схематическое изображение формы роста опухоли при интракраниально – и параселлярном её распространение.

Суть баллонной окклюзии ВСА заключается в осуществлении деваскуляризации параселлярно распространенной опухоли, которая может обеспечить безопасную отсепаровку, мобилизацию и полное удаление опухоли без риска неконтролируемого кровотечения из ВСА.

У больных с интракраниально – и параселлярно распространенных ЮАН (IV б стадия), для определения возможности компенсации кровообращения в полушарии мозга на стороне ВСА, которая намечена выключению из кровотока (путём баллонной окклюзии сифона артерии), а также для получения убедительных данных о функциональном состоянии соединительных артерий виллизиева круга, требуется изучение результатов классической пробы по Матас’у, каротидной ангиографии (КА) и ЭЭГ.

Проба может считаться положительной, если пальцевое прижатие сонной артерии на шеи (5-10 мин) не приводит: а) к явлениям недостаточности кровообращения мозга (отсутствие обморочного состояния, парестезии и слабости в конечностях) на противоположной стороне от зажатой артерии; б) к изменениям показателей ЭЭГ (отсутствуют признаки редукции альфа ритма и наличия медленных патологических волн на стороне окклюзии).

Между тем КА, позволяет объективно регистрировать функциональное состояние средней соединительной артерии на стороне, зажатой пальцем сонной артерии, которая намечена выключению из кровотока.

Распределение больных с интракраниально- и параселлярно распространенной ЮАН по категориям (согласно собственной классификации).

Всем больным произведено радикальное хирургическое вмешательство по разработанной собственной тактике (сведения о которой было изложено в наших прежних публикациях).

Несмотря на регистрацию положительной динамики со стороны функций соединительных артерий виллизиева круга, у одного больного в ближайшем послеоперационном периоде возникли признаки ишемии полушария мозга. Причиной возникновения ишемии без сомнения являлась недостаточная компенсация кровообращения в полушарии мозга, которая была вызвана окклюзией сифона ВСА. Восстановление ретроградного кровоснабжения в правом полушарии мозга в ближайшем послеоперационном периоде предотвратило возникшего тяжелого осложнения у больного.

У другого больного осложнений, связанных с окклюзией сифона ВСА или поражением черепных нервов отмечено не было. Однако произвести отсепаровку опухоли от ТМО тупым путём (при выполнении микрохирургической операции на основании черепа) не увенчалось успехом, что потребовало рассечение ТМО по периметру опухоли. Это позволило беспрепятственно выполнить ринохирургический этап операции и осуществить полное удаление опухоли. Образованный небольшой дефект ТМО и брешь на основании черепа были закрыты височной мышцей (как биологическим тампоном), мобилизованной в начале операции. Назальная ликворея, продолжавшая 12 дней после удаления тампонов, была прекращена на фоне проводимого консервативного лечения.

- Наш опыт лечения больных с интракраниально распространяющиеся ЮАН, позволяет констатировать приоритетность хирургического вмешательства как оптимальный метод при данной патологии.

- Комплексное применение специальных диагностических методов позволяет объективно регистрировать динамику функционального состояния соединительных артерий виллизиева круга и тем самым прогнозировать возможности компенсации кровообращения в полушарии мозга в случае баллонной окклюзии ВСА у больных с интракраниально - и параселлярно распространяющейся ЮАН, подвергавшихся комбинированной операции.

- Для достижения полного удаления опухоли и обеспечения безопасности операции у данного контингента больных, необходимым условием является применение специальных компонентов общей анестезии (управляемая гипотензия, дегидратационная терапия), некоторого медицинского оборудования (операционный микроскоп, бормашина, диатермокоагулятор, электроотсос), а в ряде случаев проведение ещё и специальной предоперационной подготовки больных.

Литература

1. Богомильский М.Р., Чистякова

В.Р., Яблонский С.В. и др. Ангиофиброма основания черепа в детском возрасте //

Вестн. оторинолар.- 1995.- № 5.- 27-29. 2. Мануйлов Е.Н., Батюнин И.Т.

Юношеская ангиофиброма основания черепа.- М., 1971.- 143с. 3. Погосов В.С.,

Рзаев Р.М., Акопян Р.Г. Классификация, клиника, диагностика и лечение

ювенильных ангиофибром носоглотки: Метод. рекомендации. Утвержденные Минздравом

СССР. М., 1987; 1-26. 4. Рзаев Р.М. Методика удаления ювенильной ангиофибромы,

вышедшей за пределы носовой части глотки // Журн.ушн., нос.и горл. Болезней

1989.- № 2.- с.67-70. 5. Рзаев Р.М.

Способ удаления опухоли основания черепа. Патент 980024 от 09.11.92г.-

Официальный бюллетень патентно-лицензионного комитета по науке и технике

Азербайджанской республики. Баку,

1998.- № 3.- с.37-38.

6. Andrews J.C.,

![Вид операционной раны после расширения подвисочной ямки (микроскоп) [1-тело клиновидной кости; 2-нижнечелюстная ветвь тройничного нерва (V3); 3-средняя артерия твердой мозговой оболочки] Вид операционной раны после расширения подвисочной ямки (микроскоп) [1-тело клиновидной кости; 2-нижнечелюстная ветвь тройничного нерва (V3); 3-средняя артерия твердой мозговой оболочки]](http://file.lact.ru/resizer/crop/120/120/f1/s/18/470/image/525/308/medium_4.jpg?t=1482846006)