Обладая свойством экспансивного роста, ЮАН, независимо от исходного места (свод носоглотки, край крыловидно-нёбной вырезки, медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости и т. д.) почти всегда занимает носоглотку и распространяется как на некоторые анатомические области лицевого скелета (в полость носа, пазухи решетчатой кости, верхнечелюстную пазуху позадинижнечелюстную ямку, окологлоточное пространство, клиновидную пазуху, крыловидно-нёбную и подвисочную ямки), так и во внутрь черепа.

Среди изучаемых вопросов хирургического лечения больных с данной патологией классификация опухоли, по мнению большинства исследователей, имеет существенное значение в планировании и оценке результатов хирургического вмешательства.

Следует отметить, что наряду, с некоторыми положительными качествами имеющее место в существующих классификациях (анатомический путь распространения опухоли, переход от минимального числа распространения опухоли более значительному), они в то же время построены без учета всех клинических признаков заболевания. Между тем некоторые симптомы заболевания находятся в прямой зависимости от степени распространения опухоли, и обладают некоторыми специфическими особенностями, требующими значительно большей дифференциации по оценке формы роста опухоли. Это свидетельствует о существовании параллелей между формой роста опухоли и клиническими признаками заболевания, что требует оценки всех взаимодополняющих факторов при изучении вопросов, касающихся лечения больных.

Разработка унифицированной классификации ЮАН, позволила бы осуществить рациональную группировку больных с одинаковым расположением опухоли(c учетом принципа распространения опухоли по анатомическому пути и особенностей клинического течения заболевания) и тем самым осуществить дифференцированный подход к применению хирургического вмешательства в каждом отдельном случае.

За период 1986-2002 гг. под нашим наблюдением находились 40 больных с ЮАН. Все больные были мужского пола в возрасте от 10 до 21 года (средний возраст – 15 лет).

В основе разработки классификации ЮАН имеет существенное значение оценка степени распространения опухоли, а также критерий клинического течения заболевания, которые дополняют друг друга и подводят все итоги к “общему знаменателю”.

Объективная регистрация степени распространения опухоли осуществлялась при помощи КТ и МРТ. Исследование больных проводилось в аксиальной и коронарной проекциях.

Оценка критерий клинического течения заболевания осуществлялась с учетом всех симптомов заболевания, с которыми больные обращались впервые к врачу (первичные и вторичные симптомы) в каждом периоде развития болезни.

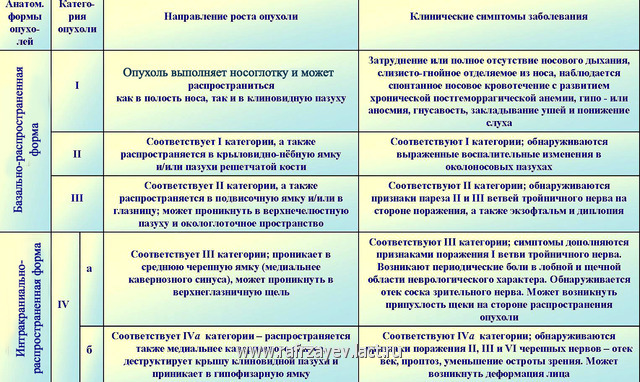

Проект разработанной нами клинико-анатомической классификации ЮАН представлен в табл. 1., согласно которого опухоли разделены на базально – и интракраниально распространенны анатомические формы. В каждую анатомическую форму включены опухоли, сгруппированные в виде категории.

Объективная регистрация категорий опухолей хорошо прослеживается на КТ больных, представленных на рисунках 1-5.

Табл.1 . Клинико-анатомическая классификация ЮАН

Так, при ЮАН I категории, опухоль занимает носоглотку и может распространиться как в полость носа, так и в клиновидную пазуху, т.е. занимает не более трех анатомических областей. Клинические признаки заболевания при опухолях этой категории соответствуют раннему периоду развития болезни и проявляются первичными симптомами начала развития ЮАН – затруднение или полное отсутствие носового дыхания, появление слизисто-гнойного отделяемого из носа. Вслед за нарушением носового дыхания возникает периодическое спонтанное носовое кровотечение. Наряду с первичными симптомами, проявляются и вторичные симптомы заболевания (воспалительные изменения в среднем ухе и околоносовых пазухах), которые связаны с закупоркой опухолью естественных отверстий анатомических областей, соседствующих с носоглоткой. Во время риноскопии в полости носа отмечается наличие отделяемой, после эвакуации, которой можно обнаружить опухоль (в случае распространения её в полость носа) в красной окраске. Поверхность опухоли как обычно ровная, при исследовании зондом она легко кровоточит. При эпифарингоскопии в носоглотке обозревается опухоль округлой или овальной формы. В случае обтурации носоглотки опухолью, хоаны и глоточные отверстия слуховых труб становятся недосягаемыми для обзора.

Дальнейшее клиническое течение заболевания характеризуется периодом полного развития болезни. В зависимости от степени распространения опухоли и проявления клинических признаков болезни на этом этапе, они разделены на II и III категории, которые, согласно классификации, также относятся к базально-распространенной форме ЮАН. Так, при ЮАН II категории, опухоль занимает более трех анатомические области; распространяется в крыловидно-нёбную ямку и пазухи решетчатой кости. Клинические признаки заболевания у больных дополняются достаточно выраженными симптомами воспаления околоносовых пазух.

При ЮАН III категории, опухоль распространяется в подвисочную ямку и глазницу. К клиническим признакам заболевания присоединяются неврологические и глазничные симптомы. В случае распространения опухоли в подвисочную ямку происходит компрессия II и III ветвей тройничного нерва, в результате которой нарушается её иннервация, что приводит к снижению чувствительности кожи лба и век. В то же время вследствие компрессии опухоли на глазницу или на глазное яблоко (в случае проникновения опухоли в глазницу), отмечается экзофтальм. При непосредственном сдавливании глазное яблоко опухолью, наряду с экзофтальмом, появляется диплопия. Последняя возникает в результате пареза наружной прямой мышцы глаза (по периферическому типу).

В позднем периоде развития болезни у больных с ЮАН, опухоль может распространиться интракраниально. При этом опухоль, согласно классификации, характеризуется интракраниально – распространенной формой или она соответствует IV категории (табл. 1). В зависимости от формы роста интракраниального отростка ЮАН внутри черепа опухоли данной категории, в свою очередь, разделены на IVa и IVб категории. Так, при ЮАН IVа категории, опухоль проникает в среднюю черепную ямку (остается экстрадурально) и располагается латеральнее кавернозного синуса (при этом опухоль локализуется ниже интракавернозного сегмента ВСА). К симптомам заболевания у больных с опухолями IVа категории присоединяются неврологические боли, проявляющиеся в различной интенсивности как обычно в лобной и щечной области (табл. 1). Причиной возникновения болей при этом является сдавливание опухолью всех ветвей тройничного нерва. В случае сдавливания глазничных вен (как обычно, это возникает непосредственно в верхнеглазничной щели) опухолью возникает венозный застой, что приводит к отёку соска зрительного нерва.

В отличие от опухолей IVа категории при ЮАН IVб категории, опухоль распространяется также медиальнее кавернозного синуса (рис. 5). При этом интракраниальный отросток опухоли сдавливает кавернозный синус. Подобное расположение опухоли может возникнуть также при интракраниальном распространении ее, непосредственно через деструктированную крышу клиновидной пазухи. При этом опухоль также проникает в гипофизарную ямку и сдавливает перекрест зрительных нервов. Между тем компрессия гипофиза при этом не взывает эндокринно-вегетативные нарушения у больных. Следует отметить, что отросток опухоли при данной ситуации, также как при опухолях IVа категории, как обычно, располагается экстрадурально.

Клинические признаки заболевания у больных при ЮАН IVб категории дополняются симптомами поражения II, III и VI пары черепных нервов (табл.). Чаще всего на стороне распространения опухоли поражается отводящий (VI) нерв, в результате чего обнаруживается ограничение подвижности глазного яблока кнаружи, а также диплопия при взгляде в сторону. Симптомы нарушения иннервации глазодвигательного (III) нерва клинически проявляются отёком век и проптозом, а поражение зрительного (II) нерва – уменьшением остроты зрения.

Следует отметить, что наряду с вышеуказанной клинической симптоматикой, при ЮАН IV категории, обнаруживаются и более поздние вторичные симптомы заболевания: припухлость в области щеки или деформация лица, которые также могут служить одним из характерных признаков при распознавании интракраниального распространения опухоли.

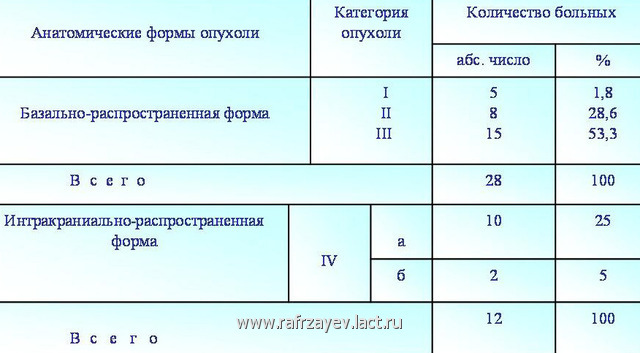

Сведения о частоте распространения опухоли у исследуемых больных с учетом анатомической формы (или категории) опухоли сведены в табл. 2.

В числе больных с ЮАН, находившихся под нашим наблюдением (40 человек), у 28 (70 %) их них согласно классификации имелась базально, а 12 (30 %) больных интракраниально- распространенные формы опухоли. В числе больных с базально-распространенной формой ЮАН, I категория опухоли имелась у 5 (17,8 %) больных, II категория – у 8 (28,6 %) и III категория – у 15 (53,6 %) пациентов. У 12 (30 %) больных с интракраниально – распространенной формой ЮАН у 10 (25 %) из них имелась IVа, а у 2 (5 %) больных IVб категория опухоли.

Табл. 2. Частота распространения опухоли у больных с ювенильной ангиофибромой носоглотки с учетом анатомической формы (или категории) опухоли

Следует отметить, что, несмотря на проявление явных клинических признаков характерных для ЮАН на ранних этапах заболевания, у большинства госпитализированных больных с данной патологией степень распространения опухоли соответствовал III категории. Оценка частоты степени распространения опухоли у исследуемых больных показала, что, несмотря на проявления ряда клинических признаков болезни на раннем этапе заболевания, у подавляющего большинства больных [у 15 (53,6 %) из 40 больных] при госпитализации имелась III категория опухоли.

Наш опыт лечения больных с ЮАН позволяет сделать вывод о том, что радикальное удаление опухолей I – III категории можно достигнуть путем применения традиционных операций. Однако применение последних при опухолях IV категории не может быть оправдано, поскольку они не позволяют обеспечить радикальность хирургического вмешательства, а в случае их применения могут возникнуть серьезные осложнения, завершающиеся летальным исходом.

Для обеспечения полного удаления опухоли у больных с ЮАН, а также безопасности проведения операции, одним из основных условий является разработка рациональной тактики хирургического вмешательства с учетом анатомических форм опухоли.

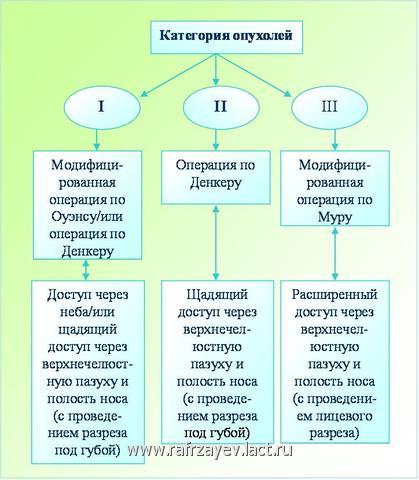

Так, для обеспечения полного удаления базально-распространенной формы опухоли мы рекомендуем применение модифицированных нами операций по Оуэнсу (при удалении опухолей I категории), Денкеру (при удалении опухолей II категории) и Муру (при удалении опухолей III категории) (рис. 6). Наш опыт позволяет рекомендовать также применение модифицированной операции по Денкеру для удаления опухолей I категории как метод выбора.

Рис. 6. Схема тактики хирургического вмешательства при базально-распространенной форме ЮАН (при опухолях I, II и III категории)

Для достижения полного удаления интракраниально распространяющиеся опухолей с нашей точки зрения, наиболее оптимальными является применение разработанной нами комбинированной операции, осуществляющиеся путем микрохирургической операция на основании черепа и модифицированной операции по Муру (или операции Midfacial degloving). При удалении опухолей IV б категории данная операция производится после выключения из кровотока ВСА, которая достигается путем ее баллонной окклюзии (рис. 7).

Рис. 7. Схема тактики хирургического вмешательства при интракраниально - распространенной форме ЮАН (при опухолях IV категории)

Заключение

Предлагаемая классификация, как и всякая иная, условна и носит временный характер, поскольку накопление новых фактов может привести к её модификации. Однако, учитывая современное представление об особенности ЮАН, данная классификация унифицирована, что позволяет осуществить эффективную группировку опухолей с учетом одинакового соотношения степени их распространения и клинического течения заболевания. В то же время данная классификация дает возможность наметить тактику хирургического лечения больных в каждом отдельном случае, что позволяет применить ту или иную операцию дифференцированно.

|

Базально - распространенная форма

|

|

Интракраниально - распространенная форма

Подразделы: Результаты операции.

|

|

Ангиография

|

|

Эндоскопическое удаление ювенильных ангиофибром носоглотки

|

Количество просмотров: